この記事には医療・医学に関する記述が数多く含まれていますが、その正確性は保証されていません[*1]。検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。この記事の内容の信頼性について検証が求められています。確認のための文献や情報源をご存じの方はご提示ください。

hirukawa-archive.hatenablog.jp

(承前)

Maynard SmithのEvolutionary Geneticsが出版されたのが1989年で、輪読会に参加し先輩がたからも多くを学んだ。(邦訳は1995年に出版された。)

粘液腫ウイルスの弱毒化(当時のメモ)[*2]

白人によってオーストラリアに持ち込まれ、数が増えすぎたウサギ(アナウサギ)の増殖を抑えるために、いっしゅの「生物兵器」として粘液腫ウイルスが投入された、という研究が紹介されていた。

この方法は最初は目覚ましい成果をあげたが、最終的には失敗した。ウサギが死んでしまうほど強いウイルスは、宿主を殺してしまうのだから、けっきょく生き残れない。そして、感染しても致命的にならない変異がウサギと共進化していく。ウイルスの弱毒化という現象である。

2014年から2015年にかけて、オーストラリアのクイーンズランド大学(ブリスベン)の科学哲学研究室で客員研究員としてすごした。「物理学の哲学」というテーマで勉強していたので、ウイルスの話とは関係がない。

それにしても、一億年前の地球がそのまま残っているような、オーストラリア独特の生物相には強く印象づけられた。昼は恐竜の子孫たる鳥類のニッチ、夜は有袋類のニッチである。イヌやネコなど、外部から持ち込まれた真獣類(有胎盤哺乳類)が持ち込まれると、その独自の生態系が攪乱されてしまう。

その後、あのウサギたちは、どうなったのだろう。

オーストラリアにおけるウサギの個体群密度の変化[*4]

すでに1970年代からウサギは指数関数的に増加しはじめ、その後、RHDウイルスを投入したが、またウサギは増え始めた。現在、ウサギを殺さずに不妊にさせるウイルスを使った方法が検討されている[*5]。

この理由というのが、第一には、免疫を獲得したウサギがふたたび増殖したということなのだが、第二には、ウイルスの弱毒化が進んだということである。これは、免疫を保たないウサギに弱毒化した変異を接種することで確認された。

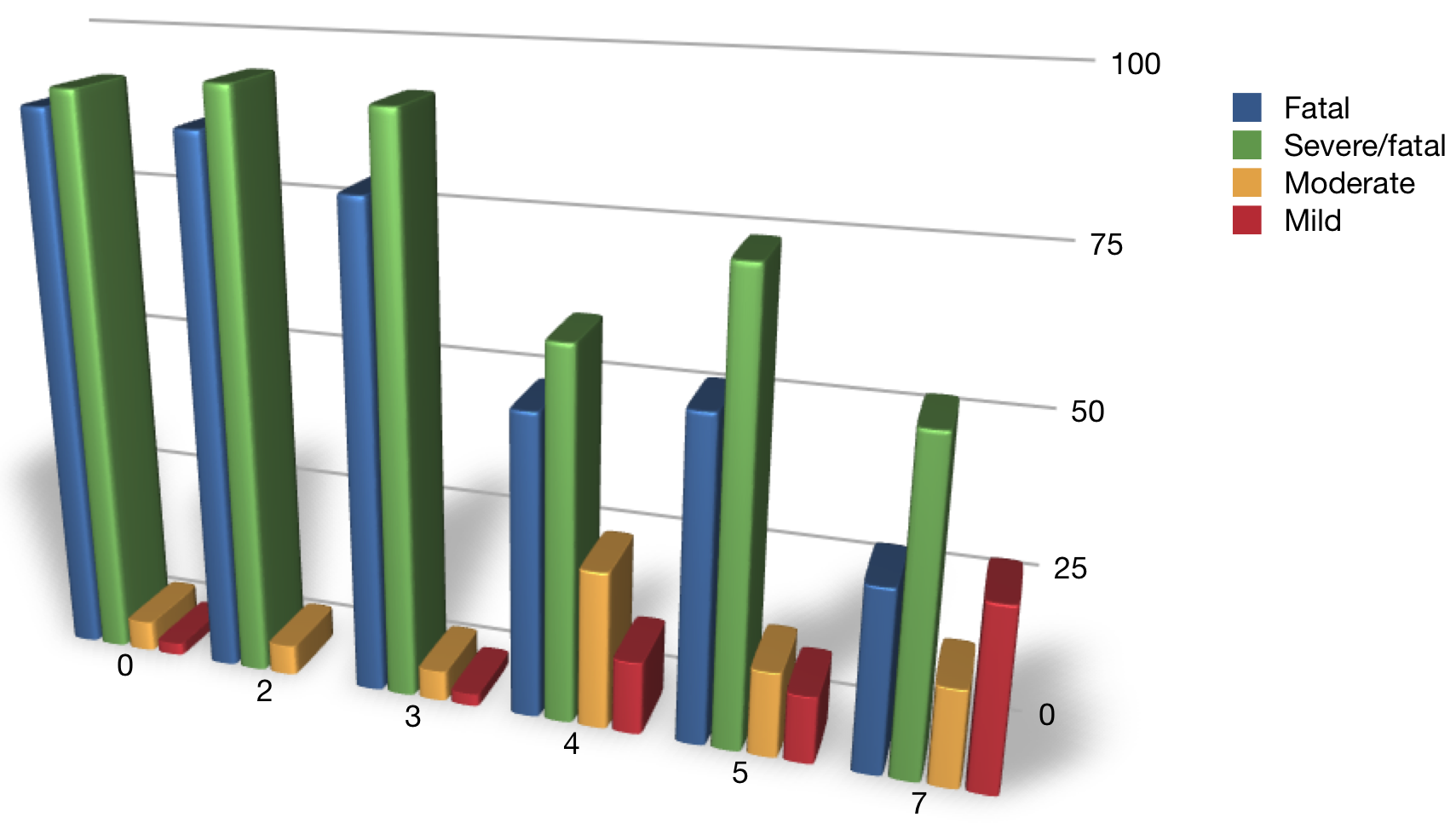

感染拡大回数ごとにグラフ化したウイルスの毒性[*6](青いほうが致死的)

免疫を持たないウサギが大量に死亡したというところから話が始まるので、ヒトとウサギは同列には扱えないが、ウイルスの目的は自己複製それ自体であって、宿主を殺すのは、逆に失敗である。だから、長い目でみれば、毒性(virulent)が弱く、感染力が強いウイルスが宿主と共進化(coevolution)していく(→「ウイルス進化論」)。

たとえば、SARS-CoVよりも、同種異株として進化してきたSARS-CoV-2のほうが、より重症化率・致死率が低く、かつ感染力は強い。つまり、弱毒化しているのである。

同じSARS-Co-V-2でも、オミクロン変異株は感染力が非常に高く、じゅうぶんに毒性が低い。この変異の流行によってSARS-Co-V-2が従来型風邪コロナウイルスの一種としてヒト集団中に安定して共存していく可能性がある。

【追記】

ヒトコロナウイルス(HCoV)のうち、いわゆる風邪を起こすウイルスは、HCoV-OC43、HCoV-HKU1、HCoV-NL63、HCoV-229Eの4種が知られている。このうち、HCoV-229Eは1700年ごろにラクダから、HCoV-OC43は1700年ごろにウシからヒトに感染したと推計されている[*7]。

その後、2002年からSARS関連コロナウイルス3種、SARS-CoV、MERS-CoV、およびSARS-CoV-2が[中間宿主ははっきりしないが]コウモリからヒトに感染した。

SARS-CoV-2も複数の変異が起こり、置き換わりが進んできた。

SARS-CoV-2の変異の系統関係[*8]

日本における変異の感染者数[*9]

日本における感染者、重症者、死亡者数の推移[*10]

上には日本のデータを示したが、α、δ、οと変異するたびに置き換わりと弱毒化が起こっている。

CE2020/05/10 JST 作成

CE2022/07/26 JST 最終更新

蛭川立

*1:免責事項にかんしては「Wikipedia:医療に関する免責事項」に準じています。

*2:Maynard Smith, J. (1998). Evolutionary Genetics second edition. Oxford University Press, 200-201.(メイナード スミス, J. 巌佐 庸・原田 祐子(訳)(1995).『進化遺伝学』産業図書.)

*3:「アナウサギ」『Wikipedia』(2020/06/01 JST 最終閲覧)

*4:Francesca Di Giallonardo, Edward C. Holmes (2015). Viral biocontrol: grand experiments in disease emergence and evolution. Trends in Microbiology, 23, 83-90.

*5:Stewart Taggart 米井香織・高森郁哉(訳)「バイオテクノロジーでオーストラリアの生態系は取り戻せるか」『WIRED』(2019/05/31 JST 最終閲覧)(孫引き)

*6:iayork (2008). Host/virus co-evolution. Mystery Rays from Outer Space. (2020/05/11 JST 最終閲覧)

*7:Viruses | Free Full-Text | Dating the Emergence of Human Endemic Coronaviruses | HTML

*8:https://nobuokakai.ecnet.jp/info/topic/2437/

*9:SARS-CoV-2 variants in analyzed sequences - Our World in Data

*10:ryugo hayano 💉💉💉💉😷 on Twitter: "【07/26 7時更新】 全国の感染者数 (上:対数表示) - 昨日 126575 重症者数(中:対数表示)- 一昨日 249 死者数 (下)- 昨日 48 https://t.co/0LWHl6CWeu" / Twitter